病名:コイヘルペス

病名:コイヘルペス

府内ではコイヘルペス病が発生しており、天然水域へのコイの放流(PCR検査で陰性になったものを除く)や遺棄、水系間の移動などの行為は、漁業法にもとづく大阪府内水面漁場管理委員会指示で禁止されています。

症状

- 行動緩慢、摂餌不良、平衡感覚失調(異常遊泳)

- 目だった外観症状は見られない

- 鰓の退色やびらん、巣状壊死

- 眼球の落ち込み

- 鰓に寄生虫や細菌の2次感染が見られる

- 死亡率が高い

- 剖検所見 特徴的な病変は見られない

- コイ以外の魚種には感染しない

原因:

ヘルペスウイルス

※ヘルペスウィルスとはDNAウイルスの一種で、正20面体、外膜を持つ。大きさは100~200ナノメートル程度。ヒトに感染する種類には、水ぶくれを起こす単純ヘルペスウイルス、その他サイトメガロウイルスなどがある。

感染経路:

コイヘルペスウイルスに感染したコイとの直接接触あるいは保菌魚を飼育している水を介した感染。

発病水温・診断方法など

発病水温は18-25℃、潜伏期間は2-3週間で、死亡率は場合によっては80%以上。診断にはKHVの特異的遺伝子を検出するPCR検査が必要。

※ 府内でコイヘルペス病の発生が疑われる場合には、大阪府環境農林水産部水産課もしくは生物多様性センターへご連絡ください。

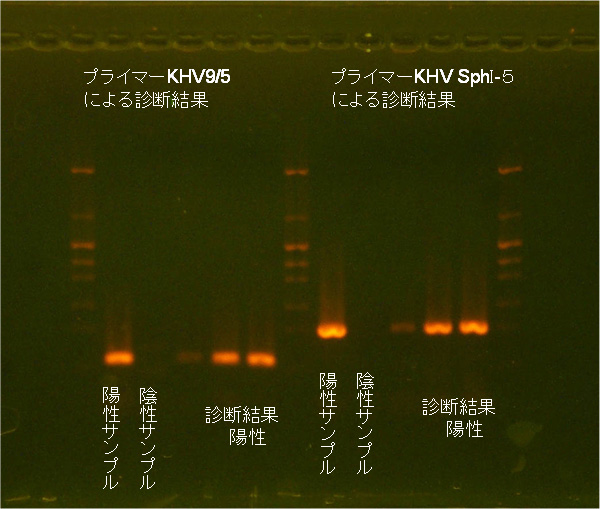

PCR検査の診断結果(陽性の個体はKHVの遺伝子をもつ)

治療法など:

現在のところ、根本的な治療法はなく、病魚を持ち込まない・持ち出さないなど防疫体制強化が重要。感染を拡大させないため、病魚は土の中へ埋めるか、焼却処分にすることが望ましい。

発症したコイを30℃の水温で一週間以上飼育すれば治癒する場合があり、また水温変化が無くても、自然に病気の症状が消えて見た目に健康になることがある。しかし、このようにして免疫力をもったコイは、、ウィルスを持ち続けて感染源となる可能性がある。また、ストレスが加わるなどの原因により、コイ自身の免疫力が低下するとウイルスが活性化し、再び発症することもある。

池などの消毒:

環境中に放出されたKHVウィルスは次亜塩素酸(添加後の有効塩素濃度が3mg/L程度)やヨード剤、アルコールなど通常の消毒剤で容易に死滅し、水温50℃では1分で死滅。また、KHVは水温15℃以上の通常の河川水や湖水中では水中のバクテリアによって3日程度で死滅する。そのため、池などを消毒する場合、コイをすべて取り上げて止水にして1週間程度放置し、その後塩素消毒を行えば十分な消毒が行える。